韩林,谢杰辉,刘舒婷,卢雪颖,王艳阳,刘雅婷

清诚声发射研究(广州)有限公司

摘要:

声发射源定位是声发射技术应用的基本功能。复杂结构,不能获得数学解析定位算法,不能得到精确的声发射源定位,一直都是实际声发射技术应用的难题之一。为解决这一问题,本文提出了一种基于深度学习的声发射源定位方法,不需要数学解析定位算法就能获得高精度的声发射源定位。AI深度学习声发射源定位法采取在被测结构中划分网格,网格位置产生标签数据,用标签数据进行AI深度学习训练建立定位模型,用训练好的模型对实际声发射数据(非标签数据)进行声发射源定位。本文采用多层感知机模型对多维特征(到达时间与幅度)进行训练,本方法有效提高了声发射源定位的精度。实验结果表明,所设计的深度学习模型在测试集中的定位准确率达到99.625%,显著优于传统的时差定位算法(TDOA)。此外,本文通过Score、Margin和Entropy等可信度度量指标进一步验证了模型在定位任务中的稳定性与可靠性。本文为复杂结构的声发射源定位提供了一种新的解决方案,并为未来的无损检测技术发展奠定了理论与实践基础。

关键词:

深度学习,声发射,源定位,AI,人工神经网络,网格划分

声发射(Acoustic Emission, AE)技术是一种重要的无损检测方法,通过监测材料在应力作用下释放的声波信号,以评估其内部缺陷和结构完整性。近年来,随着工业设备对安全性和可靠性的要求不断提高,声发射源定位技术在工程领域的应用愈发广泛。尤其是在复杂结构(如水工金属、桥梁和航空器等)的监测中,传统的声发射定位方法面临着较大的挑战。复杂结构,不能获得数学解析定位算法,因此不能得到精确的声发射源定位。

当前,传统的声发射源定位技术主要基于到达时间差法(Time of Arrival, TOA)和时差定位算法(Time Difference of Arrival, TDOA),例如平面定位算法,柱面定位算法,球面定位算法等。复杂结构非规则形状与结构,无法获得解析数学定位的算法表达式,因此无法得到精确定位。

另外,声波在材料中传播时受到多种因素的影响,如材料的不均匀性、几何形状和边界条件等,传统算法往往无法有效处理声波复杂传播和信号衰减等问题,也会使得定位精度降低甚至无法获得有意义的定位精度结果。

为此,本文研究提出了一种基于人工智能深度学习的声发射源定位技术。该技术的核心思路是通过在被测结构上划分多个网格,并利用传感器收集各网格内声发射信号的到达时间和幅度信息。通过深度学习模型对这些信号特征进行训练,可以有效提取声发射信号的定位特征组合,从而实现高精度的源定位。与传统方法相比,本研究所提出的方法能够没有也不需要解析数学定位算法,存在复杂声波传播、背景噪声等不确定性条件下,依然保持较高的定位准确性和准确率。

具体而言,本研究的技术框架包括:首先,构建适用于声发射信号的人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN),对多通道信号进行分析和处理;其次,设计实验以验证所提出方法的有效性,通过大量实验数据进行模型训练与优化;最后,结合实验结果,对比传统声发射源定位方法,分析新方法的性能优势。

综上所述,本研究不仅为复杂结构的声发射源定位提供了一种创新的解决方案,还为后续在其他领域的应用提供可行思路。通过引入深度学习技术,期待能够提升声发射源定位的精度与鲁棒性,进而为工业检测与安全评估提供更为可靠的技术支持。

人工神经网络(Artificial Neural Network, ANN)是一种模仿生物神经元的数学模型,具有强大的非线性映射能力,广泛应用于信号处理、模式识别和分类任务中。本研究采用基于深度学习的多层感知机(Multilayer Perceptron, MLP)网络结构,以实现声发射源的精准定位。

2.1 输入层设计

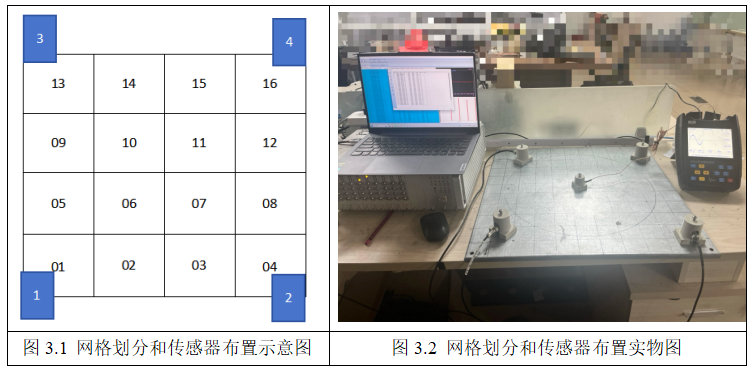

根据实验设计,传感器布置在400mm × 400mm的正方形钢板的四个角上,钢板划分为4 × 4的16个网格,如图3.1所示。每个网格内的信号通过4个传感器接收,传感器记录声波的到达时间和幅度。为了保证模型能够有效提取这些信号特征,输入层节点数设定为8个,具体如下:

前4个节点:表示4个传感器记录到的声发射信号的到达时间(Time of Arrival,TOA)。每个传感器记录的到达时间反映了声波从源点传播至传感器的时间差异,进而与声源位置存在显著关联。

后4个节点:表示对应传感器记录的信号幅度(Amplitude)。幅度信息代表声波在传播过程中所经历的能量衰减,不同网格中的声源发射信号到达各传感器的幅度存在显著差异。

输入层的设计旨在充分利用到达时间和幅度信息,通过非线性特征提取实现声发射源的精确定位。

2.2 输出层设计

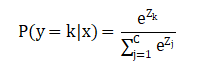

实验的目标是确定声发射源在16个网格中的具体位置。因此,输出层的节点数设定为17个,其中16个节点分别对应每个网格,另1个节点表示错误状态。输出层采用Softmax激活函数,其公式如下:

其中, 为输出层第k个节点的输入,C为类别数(此处为17)。Softmax函数将网络输出转化为概率分布,确保每个输出节点的值介于0和1之间,且所有输出的概率之和为1。通过选择最大概率对应的节点作为分类结果,可以有效确定声发射源所在的网格。

为输出层第k个节点的输入,C为类别数(此处为17)。Softmax函数将网络输出转化为概率分布,确保每个输出节点的值介于0和1之间,且所有输出的概率之和为1。通过选择最大概率对应的节点作为分类结果,可以有效确定声发射源所在的网格。

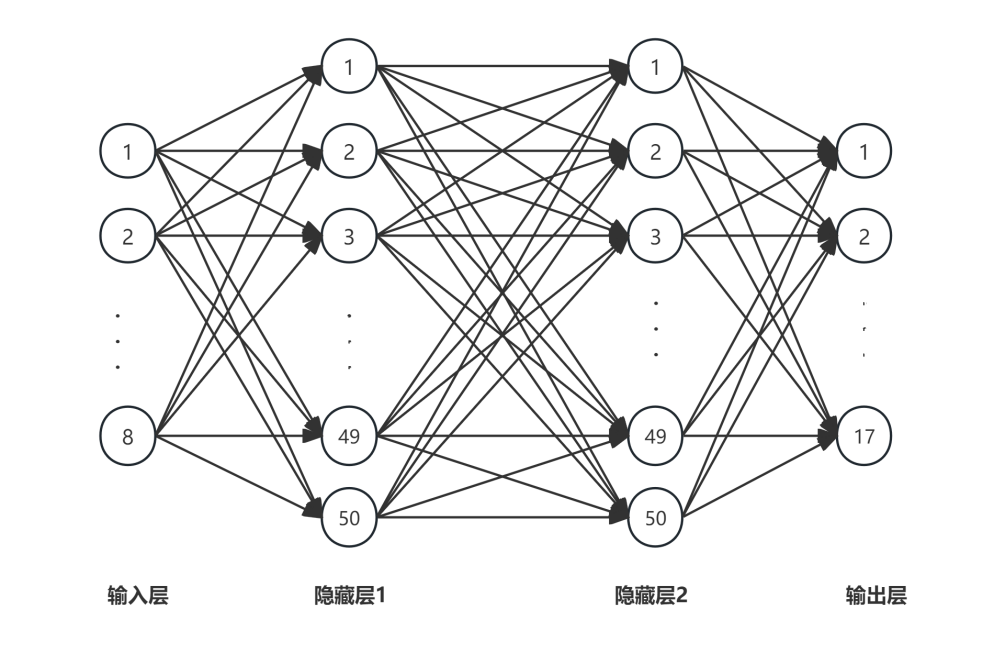

2.3 隐藏层设计

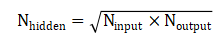

为了提升网络的非线性拟合能力,本研究采用了两层隐藏层结构,每层各有50个节点。隐藏层的节点数选择基于以下原则:

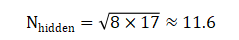

根据经验公式,隐藏层的节点数可以通过输入层和输出层节点数的几何平均数计算得出:

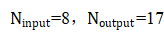

其中, ,因此理论上的隐藏层节点数应为:

,因此理论上的隐藏层节点数应为:

然而,基于深度学习的实际应用经验以及为了增强网络的学习能力,实际选择了每层50个节点,以提高网络的复杂模式学习能力和非线性特征提取效果。

单一隐藏层可能无法捕捉输入信号中的高阶特征,而两层隐藏层结构可以有效增加网络的非线性映射能力,帮助网络学习到声发射信号中的复杂特征。

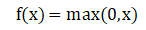

隐藏层节点采用ReLU(Rectified Linear Unit)激活函数,其数学表达式为:

ReLU激活函数的优点在于其计算简单,并且能够有效解决传统激活函数(如Sigmoid和Tanh)中的梯度消失问题,从而加速网络的训练过程。此外,ReLU还能增强网络的稀疏性,有助于提高泛化能力。

2.4网络结构示意图

综上,最终采用的网络结构如下图2.1 所示:

图2.1 网络结构示意图

2.5训练与优化算法

本研究采用反向传播(Backpropagation)算法结合梯度下降法(Gradient Descent)来优化网络参数。反向传播算法通过计算网络输出与实际标签之间的差异,将误差逐层反向传播,进而更新网络的权重和偏置。为了加快训练速度并保证梯度更新的稳定性,训练过程中采用了批量梯度下降(Mini-Batch Gradient Descent)算法,批次大小设定为64。

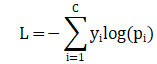

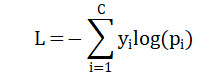

损失函数采用交叉熵损失函数(Cross-Entropy Loss),其公式如下:

其中, 为实际标签,

为实际标签, 为预测概率。交叉熵损失函数通过衡量实际类别与预测类别的差异,指导网络权重的更新。

为预测概率。交叉熵损失函数通过衡量实际类别与预测类别的差异,指导网络权重的更新。

网络使用学习率为0.001的梯度下降算法进行优化。此外,采用了学习率衰减策略,随着训练的进行逐步降低学习率,以避免过早陷入局部最优解。

实验设计的目的是验证所提出的基于深度学习的声发射源定位方法的有效性。本节将详细介绍实验过程中网格划分、传感器布置、数据采集和预处理、模型训练与评价指标的具体实施方法。

3.1 网格划分及传感器布置

实验选用400mm × 400mm的正方形钢板作为实验平台。为实现声发射源的定位,将钢板划分为4 × 4的16个网格(每个网格100mm × 100mm),每个网格代表一个潜在的声发射源位置。在钢板的四个角分别布置了4个清诚公司GI150声发射传感器,编号为1到4,通过清诚公司SAEU3H多通道声发射采集仪采集记录其到达时间和幅度信息。采集到的数据分别应用于传统的声发射时差定位算法和上述人工神经网络的训练与验证,从而对比两种方法的定位准确性。

网格划分和传感器布置如图3.1所示,实物图如图3.2所示:

其中,传感器1至传感器4分别位于四个角,负责采集钢板不同位置的声发射信号。

3.2 声发射信号的生成与采集

在实验中,使用信号发生器在每个网格中产生声发射信号。信号类型选择为标准的三角波,频率和幅度保持一致。每个网格内重复发射500次信号,确保数据的多样性和代表性。实验共采集500 416=32000组参数。

其中,每个网格产生400次信号的数据用于神经网络的训练,剩余100次信号的数据用于验证模型性能。

3.3 数据预处理

为了确保输入数据的一致性和模型的收敛性,必须对采集到的声发射信号数据进行归一化处理。输入数据包含到达时间和幅度信息,分别按以下步骤进行预处理:

到达时间的归一化:首先将到达时间按照从大到小的顺序进行排序,然后将所有的到达时间减去最小的到达时间,使得到达时间变为相对到达时间差,最小的到达时间差为0。定义一个最大时间差作为归一化参数,最大时间差可以设定为声波沿钢板对角线传播的时间差。最终,所有的到达时间差除以这个最大时间差,完成归一化处理。

幅度的归一化:由于幅度最大值为100dB,因此将所有幅度值除以100,确保归一化后的幅度值处于[0, 1]之间。

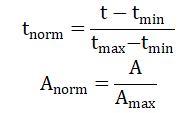

归一化公式如下:

其中, 为最小到达时间,

为最小到达时间, 为最大到达时间,

为最大到达时间, 为最大幅度值100dB。

为最大幅度值100dB。

输出数据处理:输出数据的标签为0-16的离散分类值,分别对应16个网格编号和错误状态。输出数据采用One-hot编码,即目标网格的节点输出1,其他节点输出0。若预测错误,则第17个节点输出1。

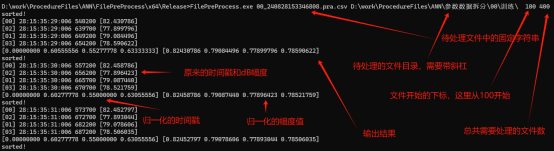

预处理数据如下图3.3所示:

图3.3 归一化到达时间及幅度值

3.4 神经网络模型训练

预处理后的数据用于训练神经网络模型,输入层包含8个节点,分别表示4个传感器的到达时间和4个传感器的幅度信息。输出层包含17个节点,代表16个网格及1个错误状态。模型的具体结构与2.2节中描述的网络设计一致。

模型训练过程中,数据分为训练集和验证集,400次发射信号的数据用于训练,100次发射信号的数据用于验证。为了防止过拟合,采用了交叉验证和Dropout正则化技术。训练过程中使用Mini-Batch梯度下降法,批次大小设定为64,学习率初始值设为0.001。每次训练完一个批次后,更新网络权重和偏置。

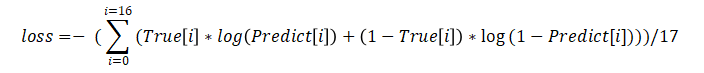

模型的损失函数采用交叉熵损失(Cross Entropy Loss),计算公式如下:

其中, 为真实标签的One-hot编码,

为真实标签的One-hot编码, 为网络的预测概率。

为网络的预测概率。

训练过程中每100个Epoch记录一次验证集上的损失函数值和准确率。若验证集损失不再下降,则提前停止训练,避免过拟合。

4.1 训练与验证结果

训练过程中使用交叉熵损失函数(Cross Entropy Loss)进行优化,并监控训练和验证阶段的损失函数变化。Loss函数计算公式如下:

Loss函数(损失函数)是衡量神经网络模型预测值与实际值之间差异的函数。从图4.1可以看出,训练loss值随着训练轮数的增加而逐渐下降,并最终稳定在0.01以下。

图4.1 Loss函数变化曲线

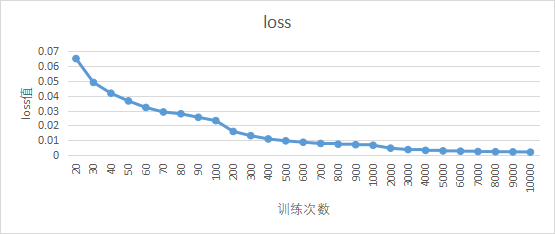

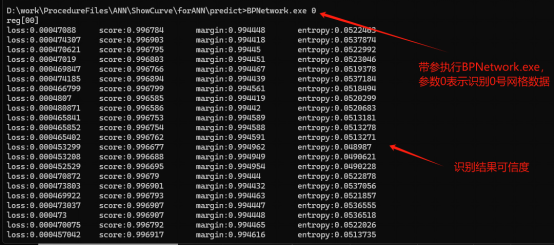

Score函数定义为:Score=当前17个输出节点中的最大值,表示模型预测正确类别的置信度。

图4.2为Score函数变化曲线,可以看出,Score值在训练过程中逐步上升,并最终稳定在0.99左右。该值接近1,说明模型对多数分类的预测具有极高的置信度。

图4.2 Score函数变化曲线

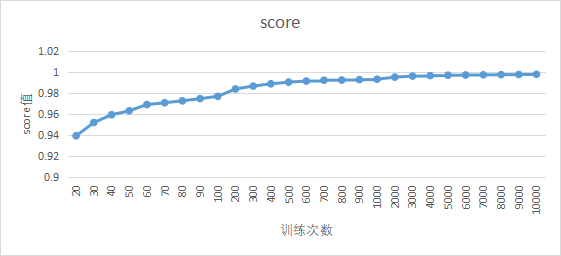

Margin函数定义为:Margin=当前17个输出节点的最大值 – 当前17个输出节点的次大值,表示最优类别与次优类别之间的差值,Margin越大,模型对分类结果的信心越强。

图4.3为Margin函数变化曲线,从图上可以看出,随着训练的进行,Margin值逐渐增大并最终稳定在0.98以上。这表明模型在做出分类决策时能够有效区分最优类别与次优类别,减少了错误分类的发生。

图4.3 Margin函数变化曲线

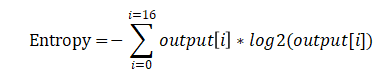

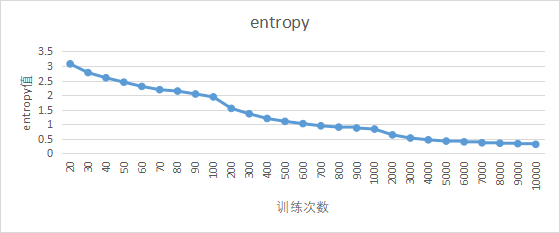

Entropy函数用于衡量模型预测结果的分布情况,较小的Entropy值表明预测结果更加集中,定义为:

图4.4为Entropy函数变化曲线,从图上可以看出,Entropy值随训练轮次的变化,逐渐趋于0.5以下。这意味着模型的预测分布集中,具备较强的分类稳定性。

图4.4 Entropy函数变化曲线

识别结果可信度如下图4.5所示:

图4.5 识别结果可信度

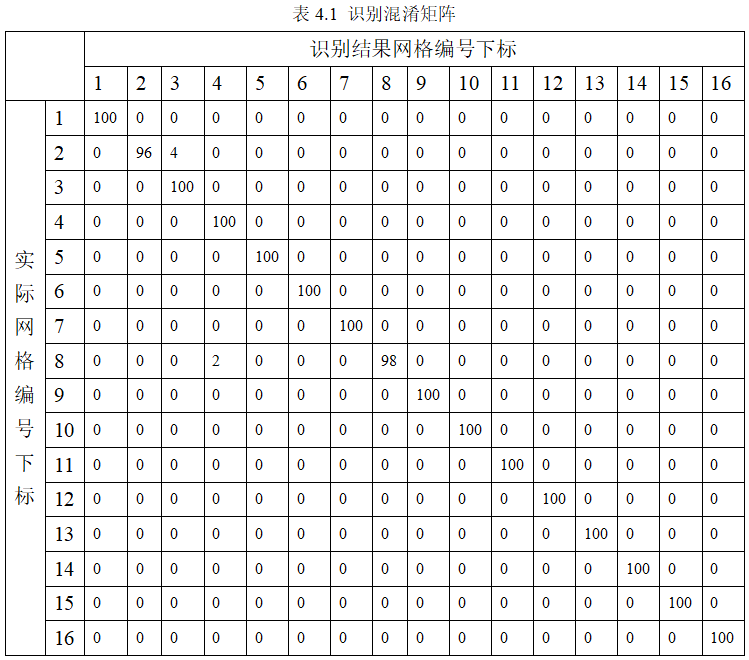

4.2 模型性能评价

网格编号从1开始,实验中的识别错误如下:4个2号网格的数据被错误识别为3号网格;2个8号网格的数据被错误识别为4号网格。

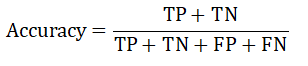

模型在测试集上的性能通过准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)和F1分数(F1 Score)等指标进行评估,定义:

TP(True Positive):真正例,模型预测为正例,实际也为正例。

FP(False Positive):假正例,模型预测为正例,实际为负例。

TN(True Negative):真负例,模型预测为负例,实际也为负例。

FN(False Negative):假负例,模型预测为负例,实际为正例。

准确率(Accuracy):模型对测试数据整体分类的准确性,定义为:

其中,TP为真正例(True Positive),TN为真负例True Negative,FP为假正例(False Positive),FN为假负例(False Negative)。

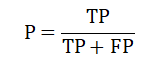

精确率(Precision):特定类别中,正确分类为正例的样本比例。

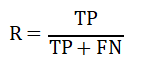

召回率(Recall):特定类别中,实际为正例的样本中被正确分类的比例。

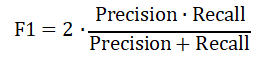

F1值:精确率和召回率的调和平均数,公式为:

根据实验结果,相关指标的计算如下表:

从以上结果可以看出,模型在测试集上的表现非常优异,具有极高的准确率、精确率、召回率和F1分数。模型能够准确定位绝大多数声发射源位置,且几乎不存在误报情况。

4.3 与传统声发射定位方法的对比

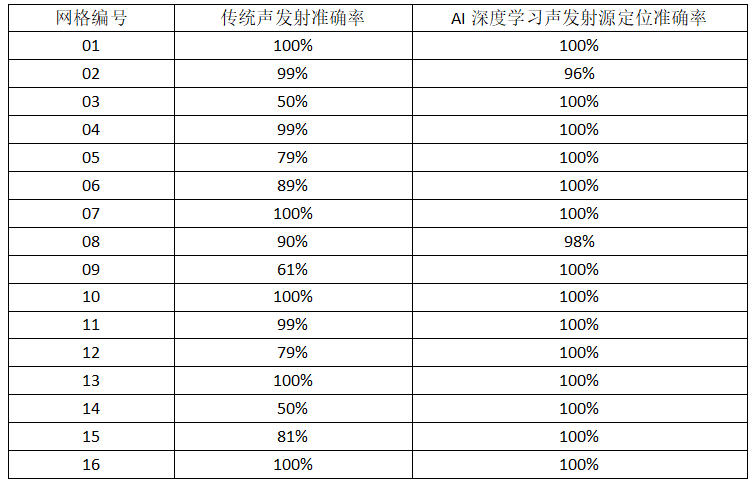

为了进一步验证深度学习方法的优越性,我们将其与传统的声发射时差定位方法(TDOA)进行对比。传统时差定位算法的准确率定义为:落在对应网格内的声发射定位源数量/发射脉冲信号次数500。AI深度学习声发射源定位准确率定义为:正确识别到当前网格的次数 / 总共识别当前网格的数据个数。

本测试中,AI深度学习声发射源定位结果为:2号网格总共识别数据100个,其中只有4个识别错误;另外8号网格总共识别数据100个,其中只有2个识别错误;其余各网格识别网格数据100个,都全部识别正确。

结果如表4.2所示。

表4.2 传统时差定位方法与深度学习方法的准确率对比

由于实验采用的是面积较小的金属板,声波信号极易受反射波叠加的影响,因而使用传统时差算法的定位精度较低。但是,从表中可以看出,深度学习方法在各个网格的定位准确率均远高于传统的TDOA方法,尤其是在难以定位的网格03、05、09、12、14和15传统时差定位准确率不高的情况下,深度学习方法依然保持了100%的高准确率。这表明,深度学习方法具有更强的鲁棒性和处理复杂场景的能力。

本研究针对传统声发射源定位方法的局限性,提出的基于深度学习的声发射源定位方法。通过在被测结构上划分网格,结合多层感知机模型对多维特征进行深度挖掘,成功构建了高精度的声发射源定位模型。实验结果表明,所设计的神经网络模型在16个网格中的定位准确率达到了99.625%。此外,Score、Margin和Entropy等可信度指标的分析表明,模型在分类决策中的置信度较高,能够避免大部分的误分类与漏分类问题。同时,模型够准确识别出大部分真正的正样本(高召回率),同时保持较低的误判率(高精确率),且两者的平衡状态良好(高F1分数),显示出模型的综合性能优异。总之,在传统方法表现不佳的情况下,深度学习方法依然保持了较高的准确性,证明了其适用于复杂结构的无损检测任务。

尽管本研究在声发射源定位方面取得了显著进展,未来的工作可以进一步探索更复杂结构中的应用,例如非均匀材料、异形结构等。同时,可以通过进一步丰富训练信号的多样性,确保能够学习到更加广泛的特征,提高其泛化能力。模型结构的优化以及模型在动态场景的适应能力提升也将是未来研究的重要方向。总之,基于深度学习的声发射源定位方法为工业设备的健康监测和结构完整性评估提供了强有力的技术支持,具备广泛的应用前景。

1. 朱悦青.基于神经网络的声发射信号源定位方法的研究[D].重庆理工大学,2023.DOI:10.27753/d.cnki.gcqgx.2023.000102.

2. 刘增华,彭秋玲,何存富,等.复合材料板声发射源定位的时间差映射方法[J].声学学报,2020,45(03):385-393.DOI:10.15949/j.cnki.0371-0025.2020.03.011.

3. 梁雅钊.基于机器学习的碳纤维复合材料损伤的声发射源定位研究[D].河北大学,2024.DOI:10.27103/d.cnki.ghebu.2024.002006.

4. 易若翔,刘时风,耿荣生,等.人工神经网络在声发射检测中的应用[J].无损检测,2002,(11):488-491+496.

5. 黄新民.神经网络技术在声发射定位中的应用[J].邵阳学院学报(自然科学版),2007,(02):26-29.